京のだし巻

商品ものがたり

※2021年10月25日時点の情報です

![]() 京のだし巻 340g

京のだし巻 340g

●宅配にて「お正月準備号」、12月5回企画取り扱い

※企画回、規格ともに変更になる場合があります

※店舗では12月25日~31日に取り扱い予定です

こだわりの一番だしをたっぷり含んだ「![]() 京のだし巻」は、京都の食卓に欠かせない定番の品。一方でお正月の祝い膳を飾る一品としてもおなじみの存在です。小さいお子さんからお年寄りまで、幅広い世代に大人気の秘密を取材しました。

京のだし巻」は、京都の食卓に欠かせない定番の品。一方でお正月の祝い膳を飾る一品としてもおなじみの存在です。小さいお子さんからお年寄りまで、幅広い世代に大人気の秘密を取材しました。

組合員の声を受けリニューアル、

「だし巻の黄金比」を目指して

一口食べれば濃厚なだしの香りが広がり、食べるほどにうま味が感じられるそのおいしさ。「![]() 京のだし巻」は、メーカーの株式会社吉田喜(よしだき)と組合員が作り上げた自慢の味です。吉田喜は1932年、寿司店用厚焼き卵の製造卸として創業。京滋エリアの寿司店や料理屋といったプロ向けの卵製品を手掛けていました。1984年、「不意の来客のために買い置きできる商品」として、初代「

京のだし巻」は、メーカーの株式会社吉田喜(よしだき)と組合員が作り上げた自慢の味です。吉田喜は1932年、寿司店用厚焼き卵の製造卸として創業。京滋エリアの寿司店や料理屋といったプロ向けの卵製品を手掛けていました。1984年、「不意の来客のために買い置きできる商品」として、初代「![]() 京のだし巻」が誕生。本格的な味が手軽に楽しめる商品として、多くの人気を集めました。

京のだし巻」が誕生。本格的な味が手軽に楽しめる商品として、多くの人気を集めました。

発売から10年以上経った1997年、組合員から味や食感に対する声が上がったことを機に、大々的な見直しがスタート。「要望に応えるため、試作を繰り返すこと十数回。京都生協の担当者や組合員との試食も5~6回は行いました」と話すのは、開発研究室長の土井恭三さん。当時の商品見直しに携わったベテラン社員です。

「試作品の試食では、自社抽出しただしを使ったものがおいしいと組合員さんから高評価でした」と土井さん。開発に1年以上かけて、1999年に新「![]() 京のだし巻」が誕生しました。卵55%に対してだし45%という、だし巻の黄金比率の1:1に限りなく近い仕様です。こだわりのだしは、かつお節、いわし節、さば節をブレンドし、自社工場で煮出した貴重な一番だし。このだしが今も「

京のだし巻」が誕生しました。卵55%に対してだし45%という、だし巻の黄金比率の1:1に限りなく近い仕様です。こだわりのだしは、かつお節、いわし節、さば節をブレンドし、自社工場で煮出した貴重な一番だし。このだしが今も「![]() 京のだし巻」の命と言えるほど大切に引き継がれています。

京のだし巻」の命と言えるほど大切に引き継がれています。

専用の焼き鍋にだしや調味料を調合した卵液を流し入れ、焼き上げていきます

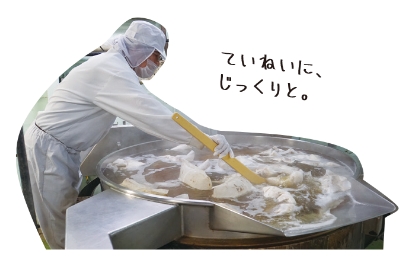

「![]() 京のだし巻」の味を決める一番だし。惣菜工場が自社でだしを取るのは全国的にも珍しいのだとか

京のだし巻」の味を決める一番だし。惣菜工場が自社でだしを取るのは全国的にも珍しいのだとか

専用焼き鍋で一つひとつに精魂込めて

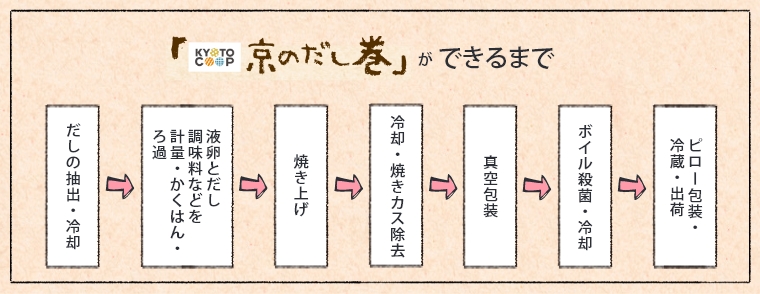

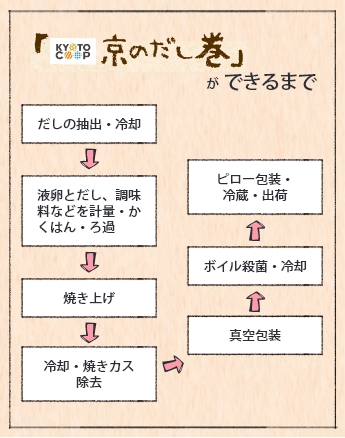

久御山町にある吉田喜の工場には、だしの良い香りが漂います。「だし専門の担当者が、自身の五感を頼りに香りや色調などをチェックしながら丁寧に抽出していきます」と教えてくれるのは、営業部の浅田憲一さん。抽出後のだしは冷却してから、卵、薄口しょうゆや本みりんといった調味料類と混ぜ合わせます。レシピは1999年のリニューアル当時のまま、こだわりの味を守り続けています。混ぜ合わせた卵液は、目の細かい網で二重にろ過して仕込みが完了です。

焼き上げの工程では、「![]() 京のだし巻」専用の焼き鍋に卵液を流し入れ、1層目を焼き上げます。火力の強さにもこだわり、火加減は中火から強火。2層目以降は別の焼き鍋の上で鍋ごと回転して、1層分ずつ重ねていきます。卵の各層の加熱具合や空鍋の温度維持など、微妙な火加減は至難の業。5層重ねて十分な厚みになったら、表面に巻きす状の模様をつけてできあがりです。所要時間はおよそ10分強と、時間との勝負でもあります。

京のだし巻」専用の焼き鍋に卵液を流し入れ、1層目を焼き上げます。火力の強さにもこだわり、火加減は中火から強火。2層目以降は別の焼き鍋の上で鍋ごと回転して、1層分ずつ重ねていきます。卵の各層の加熱具合や空鍋の温度維持など、微妙な火加減は至難の業。5層重ねて十分な厚みになったら、表面に巻きす状の模様をつけてできあがりです。所要時間はおよそ10分強と、時間との勝負でもあります。

「焼き上げ担当者は、付きっきりで火力微調整を行っています」と浅田さん。焼き上げ工程の作業場内は冬場でも30℃以上、夏場には50℃になることも!また、夏場と冬場では卵自体の水分量や、気温・気圧にも影響されて、焼き上がりが違ってくるのだそうです。最後に頼りになるのは、熟練の“勘”と“技”。吉田喜が作る「![]() 京のだし巻」は、だし巻の匠が焼き上げた逸品です。

京のだし巻」は、だし巻の匠が焼き上げた逸品です。

だし巻にこだわる京都で長年愛されてきた「![]() 京のだし巻」。匠の味をぜひお試しください。

京のだし巻」。匠の味をぜひお試しください。

(左)出来立てフワフワ。だし巻1個当たりに使用されている卵は約5個

(右)表面に巻きす状の模様を付けただし巻を、手作業で移していきます

焼き上がりの中心温度は80℃以上。計測して確認中

卵液を焼き鍋に投入。

火力源はより高温が出せるLPガスを使用。

工場では、1時間で600~800個を焼き上げることが可能です

(左)株式会社 吉田喜 開発研究室長 土井恭三

(どいきょうぞう)さん

(右)株式会社 吉田喜 営業部次長 浅田憲一

(あさだけんいち)さん

「![]() 京のだし巻」が、吉田喜のステータスになっています!

京のだし巻」が、吉田喜のステータスになっています!

久御山の自社工場で、だしの抽出から焼き上げまで一貫生産

生産者のおうちごはん

おうちで外食気分!

「 京のだし巻」のだしがけ

京のだし巻」のだしがけ

深めの器に、温かいだしを適量入れて、好みの大きさに切り分けた冷たいままの「![]() 京のだし巻」を入れます。大根おろしや木の芽をトッピングしてできあがり。

京のだし巻」を入れます。大根おろしや木の芽をトッピングしてできあがり。

「![]() 京のだし巻」が徐々に温まり、風味の変化も楽しめます。

京のだし巻」が徐々に温まり、風味の変化も楽しめます。

だしは市販の濃縮だしでもOK。

お手軽に料亭の味が楽しめます