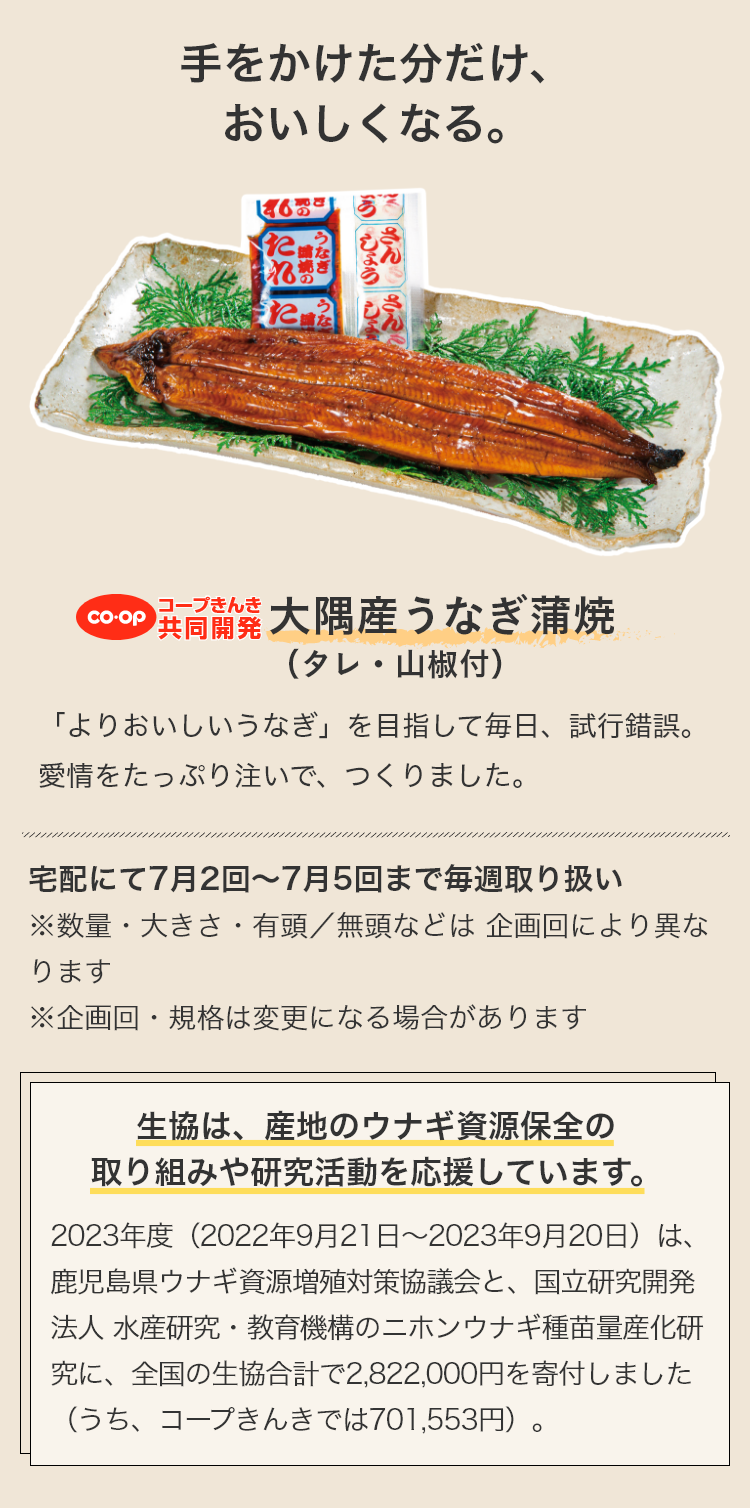

大隅産うなぎ蒲焼(タレ・山椒付)

商品ものがたり

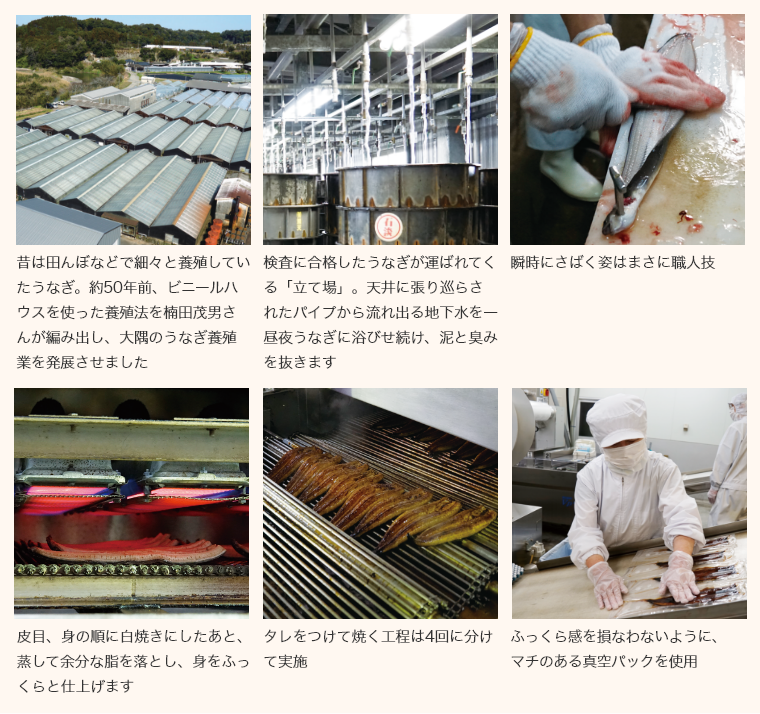

温暖なシラス台地はうなぎの成育に最適

じっくり香ばしく焼き上げた身の、ふっくらとしたやわらかさ。甘辛いタレで家族みんなをとりこにする、うなぎの季節がやってきました!夏土用が近づくこの時季、生協で特に人気を集めるのが「![]() 大隅産うなぎ蒲焼」。臭みの少ないやわらかな身質で、組合員から長らく愛されてきました。

大隅産うなぎ蒲焼」。臭みの少ないやわらかな身質で、組合員から長らく愛されてきました。

日本一のうなぎ生産量を誇る鹿児島県の東部に位置する大隅半島は、年間を通して温暖多雨。地域の大部分が細粒の軽石や火山灰でできたシラス台地に占められています。この気候とシラス台地の良質な水が、うなぎの成育にはうってつけなのです。

えさやりは毎日、 朝4時と夕方4時の2回。まだ辺りが暗い時間から養殖の仕事は始まります

おいしさの秘密は、うなぎに合わせた“水づくり”

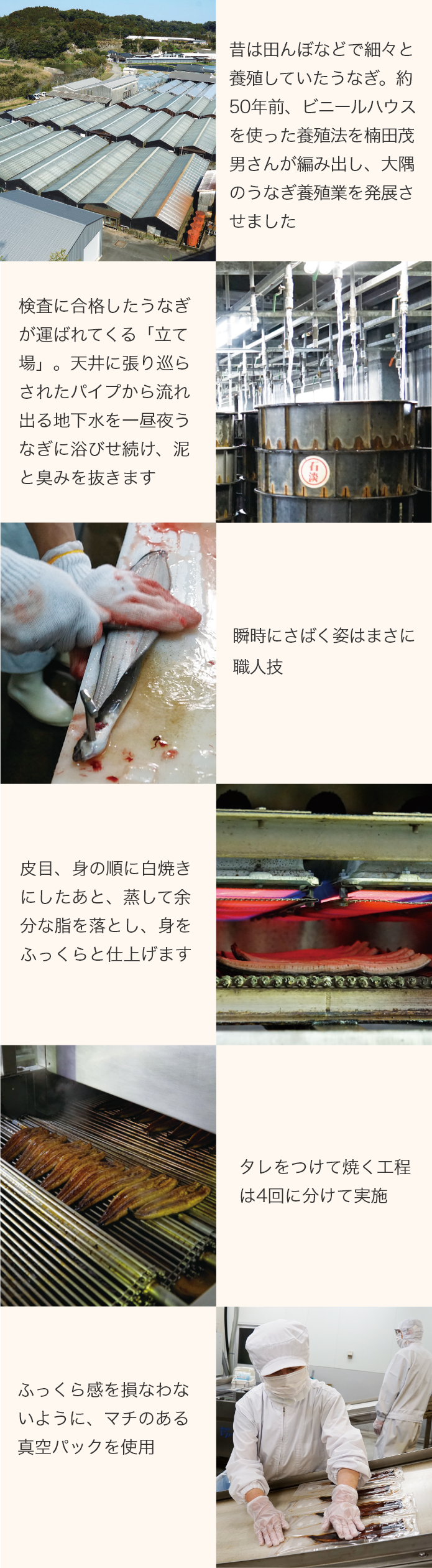

舌の肥えた組合員に「臭みが少なくておいしい!」と言わしめるうなぎを養殖している1人が「大隅地区養まん漁業協同組合(以下、大隅養まん)」の一員、「大楠鰻株式会社」(以下、大楠鰻)の楠田幸希さん。「うなぎ養殖の父」と呼ばれる楠田茂男(くすだしげお)さんを義祖父に持つ、大楠鰻の後継者です。

大楠鰻の池に使われているのは、豊富できれいな地下水。楠田さんは日々、五感を研ぎ澄ましてうなぎのための“水づくり”と向き合います。養殖場の扉を開けた瞬間のにおい、水の色、水車が立てる泡のきめ細かさ。わずかな変化も見過ごさないように細かく観察します。なぜなら、うなぎはとてもデリケートな生き物。水の鮮度が落ちていたり、逆にきれい過ぎてもえさを食べなくなってしまうため、“水づくり”は極めて重要なのです。水質や水温管理はもちろん、えさを食べるうなぎの勢いを見て、水を入れ替えるかどうかを判断します。40以上ある池すべてに対して気を配り、わが子の成長を見守るような気持ちで、うなぎを育てているのです。

子どもの様子を見るように生き生きとした様子でえさやりをする楠田さん

うなぎの味を決めるのはオリジナルブレンドのえさ

“水づくり”と並んで、味の良いうなぎを育てるために大切なのが、えさ。楠田さんの養殖場では、さば、あじ、いわしの魚粉にスケソウダラの魚油を加えた、つくり立てのえさを与えています。

魚粉の配合率の微調整、えさの練り方、まとめ方は、うなぎの成長度合いに合わせて変えています。生き物を育てる仕事にマニュアルはありません。だからこそ、えさへの食いつきの状態など、うなぎへの細かい目配りは欠かせないのです。えさやりは毎日、朝4時と夕方4時の2回。それが365日続きます。「朝は早いし、休みはありません。近年では大型台風にビニールハウスをやられ、うなぎが川に流れてしまった仲間もいます。何かと気は抜けませんが、組合員さんから届く“おいしい”の声を聞くと、とても励みになります」と楠田さん。

こうして手塩にかけて育てられたうなぎは、大隅養まんの加工場へ。1匹ずつ瞬時に手でさばき、白焼きにしたあと蒸して、さらに4回に分けてタレをつけて焼き上げます。特徴的なのは、蒲焼の色。一般的なうなぎの蒲焼よりも濃く黒っぽい茶色は、実は着色料不使用の証なのです。

大隅養まんと生協のおつきあいは37年目。今や9割以上の蒲焼を全国の生協向けに生産しています。九州の大隅から届く、心を込めて育てられたうなぎをぜひご賞味ください。

- 冷凍うどん 2玉

- うなぎ蒲焼 1尾

- きゅうり 1/2本

- 長いも 100g

- 卵黄 2個分

- A=めんつゆ(3倍濃縮)大さじ4 、酒 大さじ2、塩 少々、

水 1カップ - 塩・青ねぎの小口切り・生姜のすりおろし・すだち 各適量

うな玉冷やしうどん

調理時間:約15分

1人分:カロリー 509kcal 塩分 5.5g

(2人分)

(2人分)

- 1. 小鍋にAを入れてひと煮立ちさせる。粗熱を取り、冷蔵庫で冷やす。

- 2. うどんは耐熱皿にのせ、袋の表示通りレンジ加熱する。冷水にとり、ザルにあげて水気をきる。

- 3. うなぎは食べやすく切り、アルミ箔を敷いた天板にのせ、トースターで温める。きゅうりは薄切りにし、塩もみをして水気を絞る。長いもはすりおろす。

- 4. 器に2を盛って1をかけ、うなぎ、きゅうり、長いも、卵黄をのせる。お好みで青ねぎの小口切り、生姜、すだちを添える。