点検レポート

産直産地の点検 有田みかん(温州みかん)・いよかん・不知火・はっさく・清見オレンジ・甘夏柑 農事組合法人有田コープファーム

- 2025年02月21日

- 産地点検

点検日 2025年1月9日

有田コープファームと産直のはじまり

1970年代、みかんの生産量が過剰になって価格が下落する中、自ら販路を切り開こうとされた生産者と京都生協の産直活動が結びつき、1976年に有田コープファームの前身である「有田農民組合」との間で、みかんの産直が始まりました(※1)。以来約半世紀にわたり、組合員に供給し続けてきました。今は有田みかん(温州みかん)の他、いよかん・不知火・はっさく・清見オレンジ・甘夏柑も産直商品として取り扱いをしています。

有田コープファームは、和歌山県有田郡有田川町にあります。今回訪問した地域は有田川町の西部で、東の山間部から流れる有田川に沿って町並みがひろがり、山に囲まれています。柑橘類の栽培が盛んな地域で、山畑※2と平畑※3が数多く並んでいます。(庭にみかんの木が見えるおうちがいくつもあり、みかんの町というイメージが一層強くなりました。)

※1 レポートの末にある「有田コープファームからのメッセージ」もご覧ください。

※2 山畑(やまはた)・・・山の斜面にある果樹園

※3 平畑(ひらはた)・・・平地にある果樹園

点検先への道中、山畑が連なっている様子を見せていただきました。同行いただいた有田コープファームの職員より「山畑は日当たりなどの面で利点もあるが、水や肥料、その他資材を平地から運び、収穫物も平地まで降ろす必要がある。重労働であり、生産者の高齢化なども相まって平畑だけにする人や引き継ぐ人がなくやめる人が出ている。園地の手入れを止めても果樹には実が成り、草が茂るため、カラスや害獣・害虫により近隣の園地へ被害をもたらすことがある」と説明がありました。

いよかんを栽培されている片山さんの果樹園を点検しました。

有田コープファームの職員に今年の出来について伺ったところ「園地によって土質や日当たり加減などが違うので、生産者によって出来不出来はあるが、全体としては例年に比べ小ぶりのものが多く、収穫量(重量)も少なくなる見込み」と説明がありました。苦労されていることを伺ったところ「雨が欲しい時に雨が降らず、猛暑の影響もあって木が弱っている」「カメムシやカイガラムシの被害があった」「カラスの群れによる被害が出ている。」「秋から冬に向かう時期の寒暖差が小さく、色づきが遅かった」「秋になってもなかなか夜間の気温が下がらず、害虫の活動が収まるのが遅かった。もし害虫が越冬したらもっと数が増えるのでこわい」など説明がありました。

栽培に苦労されているご様子でしたが、目の前には色づきの良い「いよかん」が数多くなっているのを見せていただきました。園地に不要なものはなく、きれいに維持されていることを確認しました。

隣には、不知火と清見オレンジの園地もありました。

収穫されたいよかんが保管されている倉庫を点検しました。

収穫されたいよかんは収穫後、しばらく寝かすそうです。柑橘にはクエン酸と糖が含まれていますが、時間が経つとクエン酸が先に分解されて、酸味と甘みのバランスが変わり、よりおいしく感じるそうです。

倉庫が整理整頓され、きれいにされていることを確認しました。

農薬の保管場所を点検しました。

庫内は箱や仕切りを用いるなど工夫して整理整頓されています。さらに、施錠して管理されていることを確認しました。

選果場を点検しました。

施設や選果機に損傷はありませんでした。周辺も整理整頓され、清掃状況に問題ないことを確認しました。

フォークリフトは法定の点検・検査されていること、運転は資格を持った人がヘルメットを着用して行っていることを確認しました。

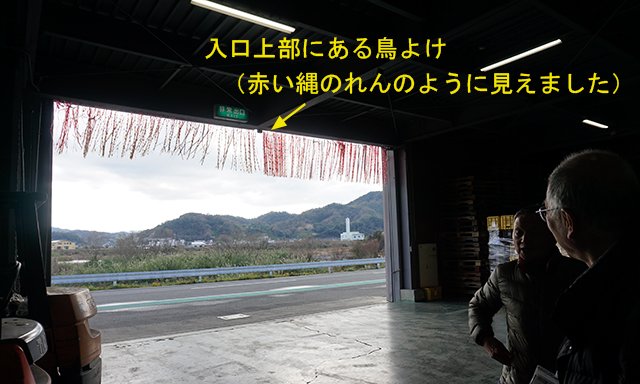

選果場入口の上部に鳥よけが取り付けられていました。「無数のテープに日光が反射して光ることで、野鳥の侵入防止に役立っている」と説明がありました。

こちらは、加工用(ジュース用)として出荷されるみかんです。「中身に問題はないが葉や枝の擦れなどで傷が入ったものが加工用になる」と説明がありました。

事務所で書類の点検をしました。

有田コープファームでは、和歌山県の慣行基準※4に対して、農薬、化学肥料の使用量を減らして栽培されています。

仕様書と生産者台帳、栽培記録などを確認し、残留農薬検査の結果も含め、農薬の使用状況に問題ないことを確認しました。

一番早く収穫時期を迎えるのは有田みかん(温州みかん)の極早生で、「収穫をする前(9月中頃)に、生産者から栽培記録、収穫予想貫数(重量のこと)などを回収し、農薬の散布など栽培履歴に問題ないことを事前に確認してから選果場へ受け付けている」と説明がありました。

出荷後、何か問題ある場合は「出荷伝票」から生産者を特定し、栽培記録がたどれる状態であることを確認しました。また剪定講習会、摘果講習会、目あわせ会(柑橘類の良・不良、サイズなどの収穫から出荷までの基準を確認する)、反省会などをしていると説明があり、生産技術の維持・向上に努められていることがわかりました。

※4 慣行基準・・・各地域の慣行的に行われている農薬及び化学肥料の使用状況

【点検者の所見】

栽培計画・栽培記録の管理・施設管理などを中心に点検しました。農薬の使用状況についても問題なく管理されていることを確認しました。産直商品として長く組合員の皆さまにご愛顧いただいているみかん類です。ぜひご利用ください。

【有田コープファームからのメッセージ】

いつも有田みかんをご愛好頂きありがとうございます。1970年代にみかんの価格が大暴落する中、「農業者自らが道を切り開かなければ」と発起した4名が、京都生協とかわち市民生協(現在のおおさかパルコープ)の協力を得て産直組織を立ち上げました。その後参加者が増え、1976年に24名で「有田農民組合」を設立しました。設立時より「化学合成農薬を押さえ、有機質肥料を使った安心安全なみかんを消費者に届けること」を基本にしています。

1989年10月、「農事組合法人有田コープファーム」に改め、組合員数は104名に成長しました。現在の組合員数は85名で、生産量も減っています。

本来食料は国内で生産消費されるのが基本で、現在の食糧自給率 38%(カロリーベース)は異常な状態であると考えています。一方、少子高齢化などによる後継者不足で、農家の廃業が止まりません。みかんに限らず農業所得が再生産価格に届いていないことも原因です。また、近年の異常気象が農作物の病気や病虫の発生につながり、生産量が安定しなくなっています。地球規模の環境保護がますます重要になっています。

生産者にとって消費者と交流できるのは大きな励みになっています。ぜひ産地にも来ていただき、作る側の想いと生協組合員の想いを互いに理解できれば、農業の未来に大きな光が差すと信じています。

バックナンバー