- ホーム>

- トピックス

トピックス

「CO・OP にんじんドレッシング」の取材に行ってきました

- 2025年05月07日

- お知らせ

「CO・OP にんじんドレッシング」の取材に行ってきました。

製造いただいているのは、大分県臼杵(うすき)市にある、フンドーキン醤油株式会社(以下、フンドーキン)。

京都生協コープ商品である「あわせみそ」もつくっていただいているメーカーです。

臼杵市は江戸時代から続く醸造の町。

慶長5年(1600年)に移封された稲葉氏が、美濃藩から醸造職人を連れてきたのが始まりだそう。

町には、しょう油・みその老舗や酒蔵がいくつも存在します。

良質な地下水が豊富に湧くことも醸造の町となった理由のひとつです。

フンドーキンといえば、このマーク。

豊後水道に続く湾の中に建っており、国宝 臼杵の石仏を見に向かう観光客が通る道沿いで、よく目立つ存在です。

昔は、しょう油、みそなどを船で輸送していたため、この場所に建てたんだとか。

前身の小手川酒造から始まり、現在で創業164年目というから、その歴史の深さに驚きです。

マークの由来は、分銅はその形が裏表なく左右対称であることから、「確かさ・正直さ」という意味を込めてつけられました。「金」の字は、創業者の小手川金次郎さんからとったもの。

生協とフンドーキンとのおつきあいは、昭和28年、臼杵生協(現在のコープおおいた)から始まりました。

昭和30年頃、臼杵生協の運営が厳しくなったときには、当時のフンドーキンの小手川金次郎社長が、取引先債権者に「皆で生協を守ろう」と呼びかけてくれたんだそうです。

「CO・OP 野菜たっぷり和風ドレッシング」(1994年発売)、「CO・OP 深煎り胡麻ドレッシング」(2002年発売)は、現在も続くロングセラー商品です。

その確かな技術力は、「CO・OP にんじんドレッシング」にも生かされています。

では、「CO・OP にんじんドレッシング」をつくる工程を順番に見ていきましょう。

まずは、調味料をそろえて投入していきます。

にんじんのしぼり汁を投入します。

アップル果汁を投入します。

「CO・OPにんじんドレッシング」を混ぜ合わせるタンク。大きいですね!

このタンク1つで3,000リットルのドレッシングをつくることができます。

横に置いてある蓋つき容器(缶)には、ドレッシングの固形材料が入っています。

左がにんじんのダイスカット(小さな角切り)、右がにんじんピューレです。

最初に入れたにんじんの搾り汁を合わせて、「CO・OP にんじんドレッシング」には、にんじん材料が3種類使われています。

この3種類を使うことで、ドレッシングの具材感、舌触りのなめらかさ、風味のよさをかなえています。

いずれも国産のおいしいにんじんからつくられています。

「CO・OP にんじんドレッシング」の中身20%はにんじん材料。

ほんのり甘くてクリーミーで、にんじんの青臭さは(私は)ほとんど感じません。

「CO・OP にんじんドレッシング」には、トマトケチャップも入っています。

コクやうまみが増し、大人から子どもまで食べやすい味わいをつくり出す隠し味です。

材料が入った缶にはすべて二次元コードがついていて、スキャンしていくことで、ドレッシング製造に必要な正確な分量を投入することができます。

重い材料缶は、二人がかりでタンクに投入します。大変な重労働です。

「CO・OP野菜たっぷり和風ドレッシング」にも使われている、「すりおろしたたまねぎとにんにくの酢漬け」。

加熱していない生のたまねぎを使用するのが、フンドーキンならではのやり方。

フレッシュなたまねぎならではの風味やうま味、食感が楽しめます。

「CO・OPにんじんドレッシング」にも、この「すりおろしたたまねぎとにんにくの酢漬け」が隠し味に使われています。

カルダモン(スパイス)の入った醸造酢も投入します。

全ての材料を投入し終わりました。

かくはん(よく混ぜ合わせる)工程を経て、配管を使って充てんタンクに送り、充てん工程を待ちます。

できあがったドレッシングは、サンプルをとり、商品検査に回します。

最後は、人の目で品質をしっかり確認します。

圧巻の充てん風景。

にんじんドレッシングの澄んだオレンジ色がよく映えます。

充てんしたボトルは、金属探知機やウェイトチェッカーを通すとともに、人の目でもしっかり確認します。

シュリンク包装を熱で圧着させて、商品のでき上がりです。

にんじんドレッシング好きの私としては、たくさんのにんじんドレッシングたちがラインをお行儀よく流れていく風景に、テンション上がりまくり!かわいい!

ところで、フンドーキンといえば、商品製造後の徹底した清掃も特徴です。

見てください、製造タンクの中に人が入り、洗剤で隅々まで徹底的に洗い上げていきます。

それこそ、顔が映るくらいまでピカピカにします。

タンクに入るときは、清潔なマットの上で、製造用とは違う清掃用の長靴にはきかえ、原材料のアレルゲンごとにその長靴も分けています。

ドレッシング製造器具の細かい部品まで分解し、徹底洗浄します。

ドレッシングを送るポンプなども、分解して洗い上げていきます。

とにかく清掃につぐ清掃。ドレッシングの製造が終わると、工場全体で徹底的に清掃をおこないます。

安心してドレッシングを食べてもらうための隠れた努力ですね。

今回お話をうかがったフンドーキンの皆さんからは、「おいしいドレッシングで野菜をおいしく食べてほしい」「おいしいという声を聞くのが一番の励み」という声を聞きました。

大分の地で心をこめてつくられたドレッシングを、ゆっくり味わってみてください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【番外編1】たまねぎのカット風景

フンドーキンでは、ドレッシングに使うたまねぎを人の手でカットしています。

包丁でヘタをとり、エアガンの圧縮空気で皮を吹き飛ばしていきます。

たまねぎの黒ずんだところなどは、人の手でていねいに取り除くことで、おいしいドレッシングをつくっているのです。

たまねぎを加工する部屋に入ると、ツンとするたまねぎの香りと目にしみる空気。

涙がぽろぽろ出てきます。

作業される方はそのうち慣れるんだとか。それにしてもしみる~。

一定時間ごとに、作業される方どうしで手袋を見せ合う風景も見られます。

カットしたたまねぎを計量する一定のタイミングで、ベルトコンベヤーを停止し手袋の破れをチェックすることで、万が一の製品への混入を防いでいます。

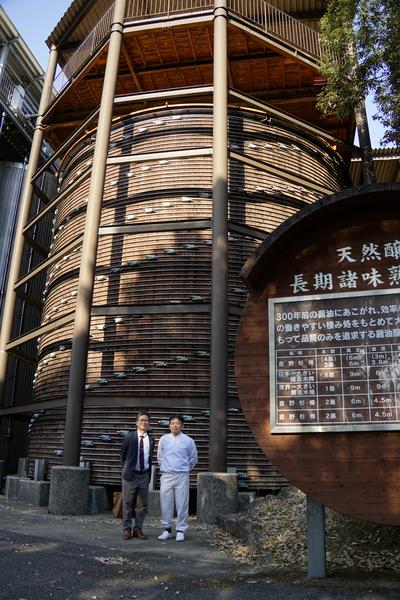

【番外編2】ギネス世界一の木樽

フンドーキングループの中に、大分醤油協業組合があります。

立ち並ぶ醸造タンクの中でも、ひときわ目を引くのが、この巨大な木樽。

直径9m、高さ9m、容量は540キロリットルで、1リットルの醤油パック54万本分に相当します。

ギネスブックにも登録された、世界一の醸造用木樽です。

手間ひまかけてゆっくり醸造していた、300年前のしょう油をめざしてつくった木樽なんだそうです。

フンドーキンのものづくりにかける想いが伝わってきますね。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

![]() バックナンバー

バックナンバー