- ホーム>

- トピックス

トピックス

第2回 子ども平和新聞プロジェクトが開催されました

- 2025年07月17日

- お知らせ

2025年7月12日(土)子ども平和新聞プロジェクトが開催されました。

「子ども平和新聞プロジェクト」は、被爆・戦後80年を迎える今年、次世代を担う子どもたちに、ジャーナリズムの視点を学びながら、平和について深く考えるきっかけをつくることを目的として実施されるものです。

見学・取材をする中で平和の大切さを学び、新聞づくりを通じて次世代に継承することも目指しています。

第2回目の今回は、京都市北区にある、立命館大学国際平和ミュージアムを訪問し、実際の取材を行いました。

立命館大学国際平和ミュージアムは、太平洋戦争中に大学から3,000人もの学生を戦場に送り出してしまった反省から、二度と戦争が繰り返されることのないよう、1992年に設立されました。

見学者と案内者が意見交流しながら、展示物を見ていく「対話型鑑賞」の形をとっているのが特徴です。

見学当日は、立命館大学の3人の学生スタッフが館内を案内してくれました。

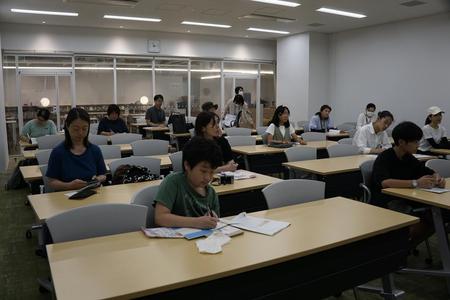

▲今日、新聞記事の書き方を教えてくださる、京都新聞社(京都市中京区)の久保田昌洋(まさひろ)記者

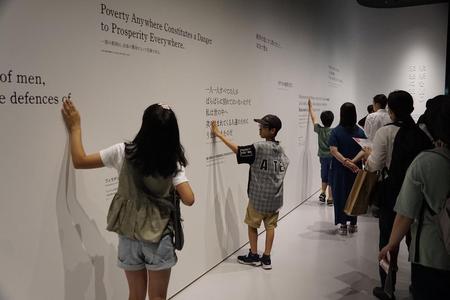

▲真剣に展示物を見学する参加者の皆さん

(著作権保護のため、展示物にモザイクをかけています)

日本が受けた戦争被害だけでなく、アジアの国々に対して日本が行った侵略の歴史など、加害の側面も展示してあります。

京都生協の機関紙コーポロ8月号には毎年、組合員から募集した戦争体験談を掲載していますが、過去に戦争体験談を寄せてくださった方の、戦争中のお習字も平和ミュージアムには展示してありました(その方は既に亡くなられています)。

▲太平洋戦争中の民家を再現したもの。木製ラジオから懐かしい唱歌が流れます。

ミュージアム見学のあとは、ピースコモンズ(意見交流や学習などに使えるミュージアム内のスペース)において、質疑応答を行いました。

参加した子どもたちからは、「(原爆投下後)黒い雨が降ったのはなぜですか?」「ロシアが清に侵略したのはなぜですか?」「平和ミュージアムに寄贈の展示物がたくさんあるのはなぜですか?」など、次々と質問が飛び出しました。

その後、実際の新聞記事の書き方について、ポイントを久保田記者に教えていただきました。

8月21日(木)には、「子ども平和新聞」を子どもたちみんなでつくり上げる予定です。

新聞の完成披露会は、10月5日(日)コープ二条駅 2階 KYOTO Co-Lab(きょうとこらぼ)にて開催します。

さて、どんな新聞ができあがるでしょうか?どうぞお楽しみに...。

子ども平和新聞プロジェクトは、日本生活協同組合連合会の企画を京都で実施する京都府生活協同組合連合会の呼びかけに応え、京都生協が共催しています。

![]() バックナンバー

バックナンバー