- ホーム>

- トピックス

トピックス

【食の安全・安心】焦げた食品を食べても大丈夫?

- 2025年08月11日

- お知らせ

【今月のテーマ】焦げた食品を食べても大丈夫?

肉や魚を焼いたり、野菜炒めなどの料理で焦げてしまうことがありますよね。

焦げた部分を食べると、体に悪いのでしょうか。

肉や魚の場合

かつては「魚の焦げを食べると、がんになる」という説がありました。今はほとんど聞かれなくなりましたが、魚や肉に含まれるたんぱく質を150℃以上の高温で焼くと、焦げの部分に「ヘテロサイクリックアミン」と呼ばれる発がん物質が発生するということに由来しています。

しかし、これは動物実験でラットに大量に発がん物質を投与した場合の話です。与えた量は、人に換算すると毎日茶碗数杯分の焦げを年単位で食べ続けるような量にあたります。一般の人が普通の食事で少量に発生する魚や肉の焦げの量では、身体に悪影響はありません。とはいえ、バーベキューで炭のようになった極端な焦げは発がん物質を含む多くの化学物質が微量に含まれていますので、気になる場合は焦げた部分を取り除いて食べたほうがよさそうです。

炭水化物の場合

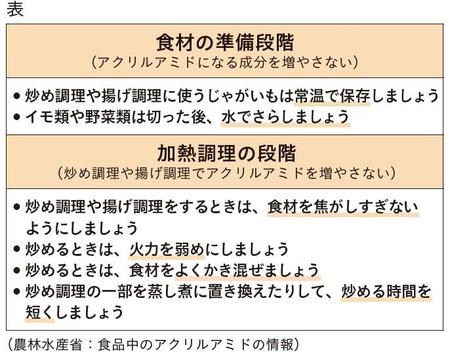

一方、炭水化物を多く含む穀類やイモ類、野菜類を120℃以上の高温で加熱すると「アクリルアミド」という物質が生成されます。これはアスパラギン酸(アミノ酸の一種)と糖の加熱によって発生するもので、長期的に摂取すると発がん性が懸念されています。食品安全委員会は、達成可能な範囲でできる限りアクリルアミドの低減に務める必要があるとしています。アクリルアミドを減らすために、食材の準備段階、加熱調理段階で注意すべき点を表にまとめました。

また、農林水産省では食品事業者に対して「食品中のアクリルアミドを低減するための指針」をつくり、業界での取り組みを進めてきました。たとえば、ポテトスナックなどは揚げ温度と時間を減らして、茶色い焦げの部分を減らしています。かつては茶色っぽかったポテトスナックやビスケットの焼き色が、最近は白っぽくなってきたのはこうした取り組みが進んでいるからです。

一方、食品の焦げを気にするあまり、加熱不足の状態で食べるのも注意が必要です。食品によっては、十分に加熱しないと食中毒を引き起こし、かえって危険な可能性もあります。また、特定の食品を避けるとバランスのよい食生活からかえって遠ざかってしまいます。極端に焦げを気にすることはないにしても、いつものトーストの焼き色や料理を焦がさないよう、ちょっとした気を配るようにするとよいと思います。

社会的テーマから身近なテーマまで「食」の安全に関する情報を専門家が解説

「食の安全・安心」は機関紙コーポロに毎月掲載しています。

![]() バックナンバー

バックナンバー