- ホーム>

- トピックス

トピックス

【食の安全・安心】ご存じですか?食品安全委員会

- 2025年09月01日

- お知らせ

【今月のテーマ】ご存じですか?食品安全委員会

私たちが普段から口にしている食品の安全を守る国の専門機関として「食品安全委員会」があります。

2003年に設立されて以来、科学者によって食に関するさまざまなリスク評価が行われてきました。

今回はその役割と私たちとの関わりについてご紹介します。

消費者の声を受けて設置された独立機関

食品安全委員会ができる少し前、2000年に大規模食中毒事件が発生し食の安全に関する不信感が高まり、全国で「食品衛生法の充実強化」を求めた署名運動が行われました。生協を含めた消費者団体を中心に1,400万筆を集め、その後にBSE(牛海綿状脳症)の発生やそれを悪用した食肉偽装も起きたことから、国は2003年に「食品安全基本法」を制定、食品安全委員会を設置し、食品衛生法を改正しました。

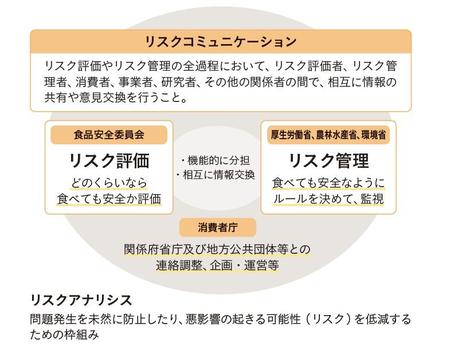

食品安全基本法は、「国民の健康の保護が最も重要である」という基本理念が示されています。また、食品の安全を守る仕組みとして国際的に導入されている「リスクアナリシス」という手法を導入して、リスク評価機関とリスク管理機関を分けることとし、独立したリスク評価機関として食品安全委員会がスタートしました。

リスクコミュニケーションが重要

食品安全委員会は科学者から構成され、取り締まりや指導などを行うリスク管理機関の影響を受けず、より客観的な立場で「食品安全」を評価しています。食品安全委員会は7名の委員から構成され、その下に16の専門調査会(添加物、農薬、微生物など)が設置されています。これまで食品に含まれる可能性のあるO157などの病原菌、添加物や農薬などの危害要因が人の健康に与える影響について評価を行い、食品中の危害要因を摂取することによってどのくらいの確率でどの程度の健康への悪影響が起きるかを科学的に評価してきました。

また、リスクアナリシスにおいては、リスク評価、リスク管理とともにリスクコミュニケーションも重要です。一般市民(消費者、消費者団体)、行政(リスク管理機関、リスク評価機関)、メディア、事業者(一次生産者、製造業者、流通業者、業界団体など)、専門家(研究者、研究・教育機関、医療機関など)といったそれぞれの立場から情報の共有や意見交換を行うことで、食品安全の仕組みはより強固になります。また、添加物や農薬といった個別のテーマでリスクコミュニケーションの機会を持つことで、具体的なリスクについての情報を知ることもできるようになりました。

ときどき、政府の言うことは信用できないという意見も聞きますが、食品安全委員会は内閣府に設置された独立機関として、純粋に科学的な根拠に基づいて評価を行っています。私たちの署名によって実現した食品安全委員会。ウェブサイトなどを見て、学ぶ機会にしてみてはいかがでしょうか。

消費者庁ウェブサイトによる「食品安全行政の仕組み」

消費者庁ウェブサイトによる「食品安全行政の仕組み」

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/food_safety/food_safety_portal/safety_system

社会的テーマから身近なテーマまで「食」の安全に関する情報を専門家が解説

「食の安全・安心」は機関紙コーポロに毎月掲載しています。

![]() バックナンバー

バックナンバー