- ホーム>

- トピックス

トピックス

【報告】さくら卵のルーツを訪ねて ~岐阜県・後藤孵卵場を視察しました~

- 2025年11月26日

- 商品

2025年8月7日、岐阜県にある株式会社 後藤孵卵場(以下、後藤孵卵場)を訪問しました。

京都生協が長年大切にしている産直商品のひとつ「さくら卵」や「ひらがい卵」の生みの親となる親鶏の育種現場※1を視察し、普段なかなか触れることがない「種の自給」について学ぶ貴重な機会となりました。

※1 育種:生物を遺伝的に改良すること

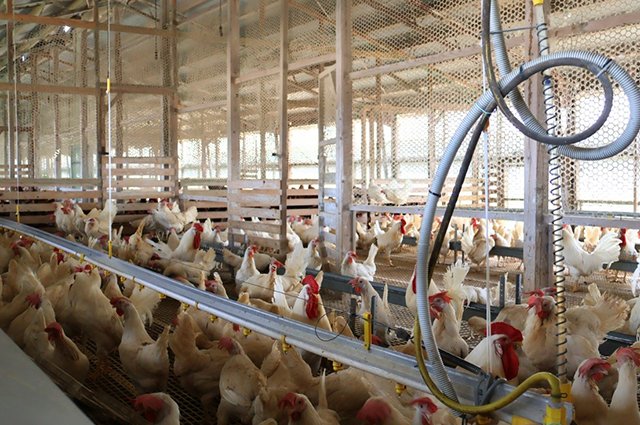

国産卵と純国産鶏

私たちの食卓に並ぶ卵の多くは国産として市場に流通していますが、その親鶏がどこで生まれて、どのように育てられたかまで意識する機会は少ないのではないでしょうか。現在、日本の採卵鶏の96%は海外から取り寄せた親鶏です。

一方で、京都生協の「さくら卵」や「ひらがい卵」を産む鶏は、後藤孵卵場が国内で幾世代にもわたり独自に育種した純国産鶏の「さくら」や「もみじ」という品種です。つまり、京都生協の「さくら卵」「ひらがい卵」は国産卵であるだけでなく、親鶏も国産の純国産卵なのです。

親鶏づくりは最低5年かかる

後藤孵卵場では、健康で強い鶏を選び抜き、次世代へと命をつなぐ選抜育種が行われています。個体の性格や産卵能力、生存率など、5年先を見据えて改良を続ける根気のいる作業です。

実際には、1羽ごとに鶏の番号を、産まれた卵にも産んだ鶏の番号を付け、産卵のペースや卵の形、殻の厚さなど、様々な情報を毎日欠かさず収集し、高い産卵能力をもつなど「優位性のある鶏」を探します。

「優位性のある鶏」が見つかれば、その子孫を増やして観察し、さらに選抜を繰り返し、鶏の能力を高めます。

最近では、鶏の習性ともいえる「鶏同士のつつき※2」が少ない鶏の育種にも力を入れておられます。同じ親鶏から産まれた鶏を「ひとつの群」として飼育し、実際につつきがあるかどうかを「群」ごとに確認する作業を行い、選抜していきます。他にもこのところ猛暑が続くことから、暑さに強い鶏※3を育種できないか考えているとお聞きしました。

※2

養鶏場で「つつき」が多いと、つつかれた鶏が弱って卵を産まなくなったり、死んでしまう場合があります。

※3

鶏は暑さに弱いため、猛暑の時はいかに鶏舎内の気温を下げるか日々努力されています。鶏の体温が上がりすぎると、暑さでエサを摂らなくなるため、卵の大きさが小さくなったり、産卵の間隔が長くなったりと悪い影響が現れます。

特徴ある鶏を揃え、掛け合わせて、ようやく採卵鶏の親鶏が誕生します。かかる月日は、なんと最低でも5年。気の遠くなるような作業を、熱意を持って取り組まれている姿が印象的でした。

鶏の「種」がいなくなると卵も作れない

実は、日本国内において親鶏の育種を民間で行っているのは後藤孵卵場のみです。かつては国内にも複数の育種会社が存在しましたが、現在ではほとんどが撤退。外国の親鶏が大半を占めている日本において、万が一、海外からの親鶏の輸入がストップした場合、日本の採卵体制に大きな影響が出てしまいます。

私たちが安定して食を確保するためには、「食料の自給」だけでなく、「種の自給」もとても重要なカギとなります。

たまごを選ぶ視点に、「親鶏」という選択肢を

京都生協の「さくら卵」や「ひらがい卵」は、日本の風土に合った親鶏が、産んだ卵です。生で食べてもおいしく、しっかりとした味とコクを感じられる。まさに、日本人の食卓にぴったりな卵です。

採卵鶏をはじめ、日本の畜産業は輸入飼料に頼らざるを得ないのが実状です。京都生協では、純国産鶏「さくら」に京都府内の休耕田で育てた飼料用米を食べさせた「さくらこめたまご」を供給しています。さくらこめたまごを1個利用すると、1円が飼料用米の生産者に応援金として分配される仕組みになっています。

日々の買い物で選ぶ卵が「未来の食の安全や、日本の種を守ることにつながる」ということを一人でも多くの皆さまに知っていただけることを目指して、今後も京都生協では、「食の背景を伝えること」を大切にしながら、産地と組合員との架け橋になれるよう取り組んでまいります。

![]() バックナンバー

バックナンバー